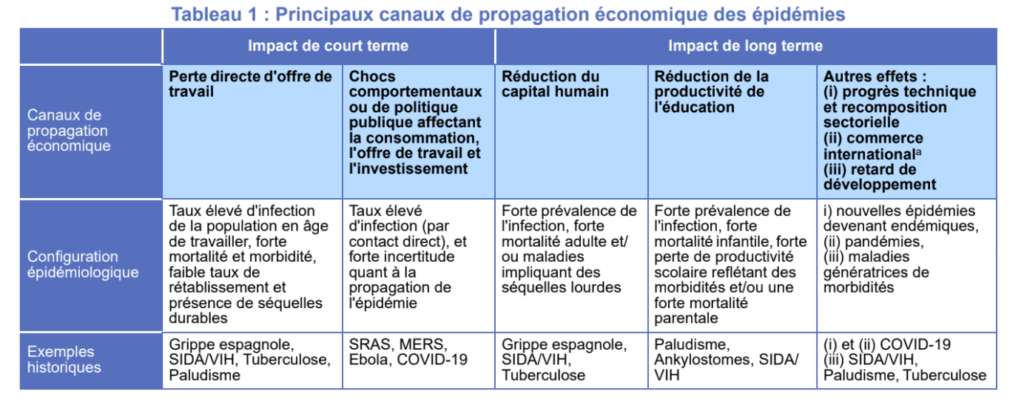

Les épidémies se transmettent à l’économie réelle par différents canaux : elles peuvent avoir des conséquences sur l’offre, via la population active, les heures travaillées et la productivité, et sur la demande, via la consommation et les décisions d’investissement des entreprises. Les effets de demande peuvent être renforcés par les changements de comportement des agents, ou exacerbés par la nature économiquement restrictive des mesures sanitaires mises en place. Par ailleurs, même pour des épidémies d’ampleur comparable, ces effets peuvent varier significativement entre les pays, reflétant leurs caractéristiques propres.

Force de travail et productivité

À court terme, en l’absence d’un vaccin ou d’un traitement efficace, les contaminations se traduisent par une diminution temporaire ou permanente de la force de travail, avec un impact vraisemblablement

croissant sur la productivité agrégée à mesure que la prévalence et la durée de l’épidémie augmentent.

Les effets de long terme dépendent des caractéristiques des épidémies. En effet, une épidémie à forte virulence chez les adultes en âge de travailler réduit la population active, à l’image de la pandémie de grippe espagnole des années 1918-1920, qui a entraîné 40 millions de décès (avec une mortalité très élevée chez les 20-40 ans). Elle peut aussi conduire à

des séquelles durables ou invalidantes, pouvant grever tant l’offre de travail que sa productivité, car les maladies endémiques – comme le SIDA avant la découverte de traitements – freinent les incitations à investir dans le capital humain et la santé. Des effets de long terme peuvent également émaner de maladies touchant disproportionnément les enfants (paludisme,

ankylostomes), en réduisant la productivité de leur éducation et en conduisant à des retards de développement. Les maladies endémiques, ou de façon équivalente la récurrence d’épidémies chez les adultes ainsi que les maladies touchant les enfants peuvent ainsi contribuer à l’accroissement des inégalités au sens large.

Mesures de politique publique et changements de comportements

Les effets liés à l’offre de travail peuvent être exacerbés par les changements de comportement des agents face à l’épidémie, avec une possible augmentation de l’absentéisme prophylactique. De plus, les

comportements d’évitement peuvent aggraver la baisse de la demande intérieure. En effet, si la consommation agrégée est réduite directement par la prévalence de l’épidémie et la mise en œuvre de mesures pour limiter sa propagation, elle l’est aussi indirectement par les réactions d’évitement volontaires des ménages afin de limiter leur risque d’exposition.

L’épidémie peut également résulter en une hausse de l’épargne des

ménages, d’une part une épargne de précaution liée à la hausse des incertitudes, et d’autre part, une épargne pouvant être considérée comme forcée par les mesures sanitaires en vigueur (fermeture des

commerces par exemple). La fermeture des frontières peut conduire à un arrêt quasi-total du trafic aérien et avoir un impact sur le commerce extérieur, notamment

via le tourisme. L’identification d’éventuelles vulnérabilités et dépendances commerciales vis-à-vis du reste du monde peut également entraîner une

sécurisation par les entreprises de leurs chaînes de valeur, avec des relocalisations de systèmes de production.

Les évolutions macroéconomiques découlant d’une crise sanitaire peuvent à leur tour altérer de façon pérenne les comportements des agents, avec des

effets pouvant être ressentis longtemps après la fin de l’épidémie. L’incertitude persistante, l’excès d’épargne et le déficit de demande à court terme peuvent conjointement conduire à de l’hystérèse sur le marché

du travail, avec une hausse persistante du chômage, en particulier chez les jeunes8, entraînant des effets socio-économiques négatifs à plus long terme

(« scarring effect », défiance envers les institutions). Du côté des entreprises, cette même incertitude peut mener au report des décisions d’investissement et à une hausse transitoire du coût du financement à court

terme, via la hausse des primes de risques. Pour autant, à long terme, les épidémies conduiraient à une baisse des taux d’intérêt, reflétant entre autres l’excès d’épargne. L’épidémie peut aussi avoir des effets persistants sur la façon dont est perçue la probabilité d’événements extrêmes.

Autres effets

Les épidémies ont une conséquence directe sur le système de santé, à travers l’accroissement de la charge de travail du personnel soignant et des coûts liés au traitement des personnes infectées. Ces coûts s’alourdissent considérablement lorsque la gravité des symptômes augmente et que les soins apportés aux patients s’allongent.

Les crises épidémiques sont également susceptibles de peser sur les finances publiques tant par leurs effets directs (augmentation des capacités hospitalières et des coûts sanitaires), qu’indirects (baisse des recettes

publiques en lien, par exemple, avec la baisse de l’offre de travail). À titre illustratif, l’épidémie d’Ebola a conduit à une détérioration significative du déficit budgétaire des pays d’Afrique de l’Ouest touchés (notamment via

une baisse des recettes publiques provenant des impôts directs sur les sociétés, des recettes de TVA et des impôts indirects), avec un effet perceptible au-delà de la durée de l’épidémie.

Enfin, les épidémies peuvent induire des changements de prix des biens et des facteurs. Par exemple, une épidémie à forte mortalité parmi la population active pourrait in fine se traduire en une augmentation des

salaires en raison d’une raréfaction du facteur travail. L’évolution du prix des biens de consommation est plus incertaine, en raison de canaux opérant dans des sens contraires : une disruption des chaînes de valeur

résultant de mesures strictes de distanciation sociale et de la forte augmentation de la demande pour les produits de santé devrait exercer des pressions haussières sur les prix, au moins à court terme, tandis que la baisse de la demande mondiale serait déflationniste par nature. Ainsi, le caractère déflationniste ou inflationniste des épidémies dépendrait du poids relatif de ces canaux.

Aspects idiosyncratiques et effets différenciés des épidémies

Les effets économiques des épidémies diffèrent aussi en fonction du niveau de revenu des pays touchés. Dans les pays à faible revenu, les individus ont un accès moindre au système de santé, une probabilité plus importante d’exposition à plusieurs épidémies simultanément actives, et un investissement ex ante plus faible dans le capital humain, le tout augurant de conséquences économiques d’une épidémie plus fortes

et plus durables. Ce serait également le cas des pays où l’informalité du travail est répandue et où les filets de sécurité sociale sont limités, certains travailleurs à plus faibles revenus n’ayant pas la possibilité de se retirer

pour se protéger, protéger les autres ou de se soigner.

Les méthodes pour mesurer l’effet économique des épidémies

Différents outils d’évaluation sont utilisés dans la littérature afin d’estimer le coût économique des maladies infectieuses, ainsi que la pertinence

économique des politiques publiques mises en œuvre pour y faire face :

L’approche énumérative somme les coûts directs (frais de santé, recherche et développement d’un vaccin, etc.) et indirects (pertes de revenus des

individus malades) causés par une épidémie sur une période spécifique. Pour évaluer l’effet des politiques publiques, la valeur monétaire résultant de l’addition de ces coûts est comparée, selon les travaux, à l’efficacité sanitaire de l’intervention, mesurée par exemple comme le nombre de décès évités ; à l’utilité dérivée de l’intervention, pouvant par exemple

être mesurée comme le nombre d’années de vie gagnées en bonne santé ; ou au bénéfice monétaire correspondant aux vies sauvées. Outre

les questions éthiques que soulèvent ces méthodes, une limite importante est qu’elles prennent mal en compte l’effet, la sévérité et les

coûts des politiques d’endiguement, ou les changements de comportement induits, et sont ainsi mal adaptées au chiffrage des coûts économiques

des épidémies au-delà des dépenses de santé.

L’approche non structurelle régresse le taux de croissance économique de différents pays sur la prévalence d’une maladie d’intérêt et un ensemble

de variables de contrôle, afin d’établir directement l’incidence d’une maladie spécifique sur la croissance. Cette approche est fragilisée par le

besoin d’une spécification économétrique précise et de nombreuses variables de contrôle pour éviter les biais d’estimation. De plus, elle ne permet pas d’identifier les canaux de propagation d’une épidémie à l’économie réelle ou l’impact de politiques publiques.

L’approche structurelle relie les paramètres sanitaires aux effets macroéconomiques de leur évolution. Contrairement aux méthodes

précédentes, elle permet de mesurer, via des modèles en équilibre général, les effets indirects induits par les changements de comportement des agents en réponse à l’épidémie ou à une politique d’endiguement. Elle permet également d’identifier – pour certains types d’épidémies – les canaux de

propagation. Dans les modèles « SIR-macro », les ménages adaptent leurs décisions de consommation et de travail en fonction de la prévalence de la

maladie et de sa mortalité, et le planificateur social détermine la politique sanitaire idoine en fonction des externalités et de la capacité hospitalière. Des outils de ce type, ainsi que des outils complémentaires (cf. Encadré 1) ont été mobilisés pour la pandémie de Covid-19. Une limite importante de cette approche réside dans le recours à des hypothèses théoriques difficilement vérifiables empiriquement, en particulier pour lier les évolutions sanitaires aux comportements économiques.

Effets économiques des épidémies passées

Historiquement, l’impact économique des épidémies localisées ou à faible niveau de transmission serait limité, de l’ordre de quelques dixièmes de points de PIB par an (cf. Graphique 1). En 2015, l’épidémie de dengue dans le sud de Taïwan aurait conduit à une réduction de 0,3 % du revenu par habitant. Les premières estimations portant sur l’effet de l’épidémie

de SRAS en Asie du Sud-Est font état d’une réduction annuelle du PIB allant de 0,5 à 1 % pour la région, la majorité de l’impact étant à imputer aux fortes réactions d’évitement social des individus.

Peu d’études d’impact des deux dernières épidémies majeures de grippe (aviaire et porcine) sont disponibles. Une estimation préliminaire du coût de l’épidémie de grippe porcine (H1N1) de 2009 fait toutefois état d’un coût économique situé entre 0,5 et 1,5 % du PIB mondial. Néanmoins, cette estimation doit être considérée comme un majorant, des travaux sur la Corée du Sud faisant état d’un impact significativement plus faible, à hauteur de 0,1 % du PIB. L’épidémie de SIDA aurait eu un coût plus élevé,

entraînant une réduction annuelle du PIB de 1,2 % en moyenne, mais les effets de l’épidémie sont hétérogènes et peuvent osciller entre 0,4 % et 2,1 %

selon les pays étudiés, reflétant le degré de prévalence du virus, qui était notamment élevé dans les pays d’Afrique subsaharienne.