Un rapport sénatorial a récemment été consacré à la question de la balance commerciale agroalimentaire de la France. La conclusion à laquelle il aboutit aurait paru tout à fait invraisemblable il y a quelques années encore : si la trajectoire actuelle se confirme, cette balance deviendra déficitaire à court terme, peut-être dès 2023. Tout à fait réaliste compte tenu de l’évolution récente, cette prévision n’en constitue pas moins un retournement d’ampleur puisque, depuis le début des années 1970, le solde commercial du secteur agricole était structurellement excédentaire.

Il faut prendre cette annonce pour ce qu’elle est, une très mauvaise nouvelle, témoignant du déclin — relatif, mais continu — de la base productive de notre pays. Après l’industrie, l’agriculture est à son tour confrontée à des problèmes tels que l’impossibilité d’assurer à court terme l’autosuffisance alimentaire de la France. Le potentiel agricole de notre pays est pourtant sans équivalent en Europe : l’étendue de sa surface agricole, la qualité de ses sols et sa diversité climatique en font un pays depuis toujours susceptible d’une production agricole massive. Le basculement annoncé dans le déficit structurel relève donc d’une anomalie, surtout lorsqu’on a en tête les performances quantitatives de l’agriculture productiviste depuis un demi-siècle. Comment en est-on arrivé là ?

Vers un déficit structurel

La France reste le premier producteur agricole européen, avec une production en valeur de l’ordre de 72,6 milliards d’euros en 2017, loin devant l’Allemagne (53,4 milliards) et l’Italie (52,9 milliards).

Cependant, comme l’indique le rapport : « alors qu’elle était le 3ème exportateur mondial en 2005, la France occupe désormais le 6ème rang avec environ 4,5 % de parts de marché. Avec une perte de près de 2 points en 10 ans, elle affiche le plus fort recul mondial ». L’Allemagne, les Pays-Bas et l’Espagne maintiennent de leur côté leurs positions, les deux premiers pays ayant même désormais des parts de marchés supérieures à celles de la France, en dépit d’une surface agricole utilisée sensiblement plus petite.

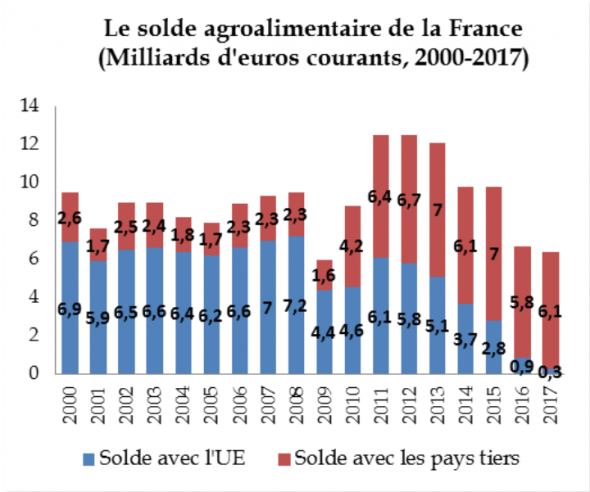

Concomitamment, le solde commercial s’érode inexorablement depuis 2011-2012, passant de plus de 12 milliards d’euros ces années-là à 6 milliards à peine en 2017. Le graphique ci-dessous, issu du rapport, permet de comprendre où le bât blesse : alors que le solde à destination des « pays tiers » (c’est-à-dire hors UE) s’est maintenu tout au long des années 2010, le solde de nos échanges intracommunautaires s’est quant à lui effondré, de 6 milliards en 2011 à 300 millions en 2017. Les auteurs du rapport estiment que ce solde est aujourd’hui négatif.

Source : Vincent Chatelier, INRA, SMART-LERECO, d’après Douanes françaises

Des causes multiples

Plusieurs causes permettent de comprendre la trajectoire actuelle :

- La stagnation de la production, voire sa diminution depuis la fin des années 1990 : la production de viande bovine diminue régulièrement, la production de lait est proche du niveau qu’elle avait en 1984 (lorsque les premiers quotas ont été imposés dans le cadre de la PAC) ; la production céréalière, quant à elle, semble avoir atteint un plafond depuis de nombreuses années. Plusieurs facteurs sont à l’origine de ces états de fait : l’évolution du goût des consommateurs (baisse de la consommation de viande), la baisse de la surface agricole utilisée (sous le double effet de la déprise agricole et de l’extension des surfaces artificialisées), la stagnation des rendements (le rendement du blé tendre est aujourd’hui de l’ordre de 75 quintaux par hectare ; il culmine à plus de 100 quintaux dans les régions dotées des meilleurs sols, mais il semble difficile d’aller au-delà ; le développement de l’agriculture biologique a également un impact négatif sur les rendements, compensé cependant par une valeur unitaire accrue de la production).

- Dans le même temps, les autres grandes puissances agricoles voient leur production augmenter : la production de céréales entre 2012 et 2017 est ainsi passée de 541 à 620 millions de tonnes en Chine, de 356 à 440 aux États-Unis, de 68 à 131 en Russie, de 46 à 61 en Ukraine. Les producteurs français sont donc confrontés à une concurrence accrue sur les marchés mondiaux ; l’augmentation parfois spectaculaire de la production dans certains pays renforce leur capacité d’exportation et condamne la France à un recul de son poids relatif dans le commerce planétaire de produits agroalimentaires.

- Mais les agriculteurs et éleveurs français sont aussi concurrencés sur leur propre sol, notamment en raison du dumping salarial et social d’autres pays membres de l’UE, dont la production rentre en France sans entrave dans le cadre du Marché Unique. Le cas de l’Espagne a ici valeur d’exemple : la baisse du coût du travail imposée par les « dévaluations internes » dans le cadre de la crise de l’euro au cours des années 2010 a renforcé une compétitivité déjà forte du recours massif à une main d’œuvre agricole clandestine sous-payée. En 2017, le déficit commercial agroalimentaire de la France avec l’Espagne dépasse ainsi les 2 milliards d’euros. Autre exemple caractéristique : l’Allemagne, dont les abattoirs emploient pour l’essentiel une main d’œuvre d’Europe de l’Est faiblement rémunéré. Si l’on ajoute à cette pratique la taille plus grande non seulement des abattoirs, mais aussi des exploitations, la plus forte concentration au sein des filières, on comprend comment l’Allemagne réussit l’exploit d’avoir avec la France un solde commercial proche de l’équilibre, en dépit d’une production agricole moins importante et d’une population supérieure de 14 millions de personnes.

- Il faut également évoquer les effets incertains des traités de libre-échange déjà entrés en vigueur (tels que le CETA avec le Canada) ou prochainement ratifié, selon toute vraisemblance (traité UE-Mercosur). Tout ceci aboutit à une croissance des importations bien supérieures à celles des exportations, de l’ordre de 87 % pour les premières depuis l’an 2000, contre seulement 55 % pour les secondes. « Près d’un fruit et légumes sur deux aujourd’hui consommés en France est importé» et on constate, au sujet de la volaille, «une explosion des exportations en provenance de Pologne, de Belgique et des Pays-Bas» .

- Dernier point, sur lequel insiste particulièrement le rapport : la surimposition de normes. Les normes environnementales nationales sont en effet dans l’ensemble plus contraignantes que celles que Bruxelles impose à l’échelle de l’UE. Il en résulterait une contrainte en forme de coût, de nature à porter atteinte à la compétitivité de l’agriculture française.

Le salut par l’UE?

Pour enrayer la dynamique actuelle, les auteurs du rapport réfutent l’idée que la « montée en gamme » de la production agricole française pourrait constituer à elle seule une porte de sortie. Elle a pourtant permis aux exportations de vins et spiritueux d’atteindre des sommets. Mais s’il faut entendre par « montée en gamme » la généralisation de l’agriculture biologique — quelque désirable qu’elle soit par ailleurs — alors il faut sans doute leur donner raison. Une telle généralisation induirait une baisse massive de la production tout en en renchérissant le coût, d’où il résulterait un effondrement de nos exportations à brève échéance, ainsi qu’une explosion de nos importations pour maintenir le pouvoir d’achat alimentaire des Français de condition modeste. Il faut donc continuer à produire en grandes quantités. Mais le rapport ne va pas jusqu’à plaider en faveur d’une course au gigantisme, ses auteurs ayant peut-être à l’esprit la sensibilité d’une partie de la population à ce sujet.

Le rapport préconise également une plus grande fermeté et une meilleure prise en compte des intérêts agricoles dans les négociations au sujet des accords de libre-échange avec des pays tiers. Il regrette en effet que l’agriculture joue souvent le rôle de « variable d’ajustement » au profit d’autres secteurs économiques. Une telle dénonciation est la bienvenue, mais il faut s’en contenter, puisque l’idée que le principe du libre-échange pourrait en soi être néfaste — ne serait-ce que dans certains cas — n’effleure malheureusement pas les auteurs du rapport.

Ces derniers en appellent, enfin, au maintien d’une « ambitieuse politique agricole commune au niveau européen». Cela peut sembler pour le moins paradoxal dans la mesure où ils constatent par ailleurs les méfaits de l’UE pour l’agriculture française. Le libre-échange intracommunautaire et la monnaie unique font en effet jouer à plein la concurrence destructrice par le dumping salarial et social dont la France est victime. Non seulement la PAC est impuissante à contrer cette évolution funeste, mais il est même permis de penser qu’elle y contribue. Si la France en est le premier bénéficiaire — avec 7 milliards de subventions pour son agriculture en 2016 — elle est aussi contributrice nette au budget de l’UE — de l’ordre de 6-7 milliards par an en moyenne.

Cela signifie qu’elle finance les subventions agricoles dont bénéficient les pays qui nous concurrencent gravement, de même que les infrastructures de transports (par le biais des fonds structurels) qui leur permettent d’acheminer leurs productions en France à moindre coût. On comprend mal, dès lors, en quoi le maintien de la PAC serait davantage une solution que son démantèlement et son transfert à l’échelle nationale. En poussant la critique un peu plus loin, on pourrait également rappeler que la France sans l’UE disposerait de moyens conséquents pour lutter efficacement contre l’agressivité commerciale de nos « partenaires », tels que la politique de change (avec une monnaie redevenue nationale) et un protectionnisme réglementaire, voire douanier. Autant de points que le rapport se garde bien d’aborder, ses auteurs préférant incriminer la lourdeur des « charges » qui pèsent sur les agriculteurs.

Leur appel à une « politique agricole véritablement commune et forte » semble pourtant à contretemps des évolutions en cours. Alors que le financement alloué à la PAC baissera probablement au sein du budget de l’UE prévu pour la période 2021-2027, il semble que le gouvernement a, pour la première fois depuis la naissance de cette politique commune, renoncé à en faire une priorité pour la France et pour l’UE.

Il s’agit là d’un tournant historique. Sur le plan économique, les autorités françaises ont en effet accepté d’engager leur pays dans la construction européenne en 1957 (Traité de Rome) avec l’idée que celle-ci profiterait à l’agriculture, dans le cadre d’un arrangement avec la RFA (qui espérait de son côté conforter sa puissance industrielle grâce au Marché commun). Six décennies plus tard, l’excédent commercial agricole français se réduit comme une peau de chagrin du fait même de nos échanges avec le reste de l’UE. Nouvel échec pour la France dans son rapport au projet européiste, dont il est bien difficile, aujourd’hui, de comprendre en quoi elle lui bénéficie.